應對2024新高考,我們應該怎樣復習?

一、圍繞“有意義的試題”開展說題、創題活動,把握新高考理念

機械刷題、題海戰術在高三復習備考階段較為常見,高考結束了,有的教師辦公室里還有整摞成捆的試題資料。一邊學生感嘆作業負擔沉重,另一邊教師喊著課時不夠。從“考知識”向“考能力素養”轉變,要求高考試題優化考查內容,豐富呈現方式,創新設問角度;把課本知識與生活世界聯系起來,創設真實情境;優化試卷結構,創設新的題型,從材料信息的豐富性、試題要素的靈活性、解題路徑的多樣性等方面增強試題開放性,鼓勵學生多角度主動思考、深入探究,發現新問題,找到新規律。符合上述理念的試題是有意義的,反之則是無意義或意義不大的。減少死記硬背、機械刷題,就要盡可能選擇、創設、練習“有意義的試題”。

學校將“有意義的試題”這一核心點嵌入教科研以及課堂教學中,變革教科研內容及形式,設計“說題”教研活動。具體做法是:以學科組為單位,每位教師選擇一道有價值的試題,題目可來自課本、練習冊或考試卷,題目可以是成題、改編題或原創題。在開展教研活動時,“說題”教師要從新課標、新教材、新高考角度進行分析,生發對課堂教學的反思和研討,特邀專家和組內教師現場點評,把脈指導。

在“有意義的試題”的理念下,師生之間思維碰撞,教師從學生那里得到啟發,在回顧、思考、深耕的過程中深刻品味教與學;學生從教師那里獲得靈感,注入自主探究的不竭動力。師生共同建立起“考—教—學”協同的教育教學生態系統。

二、組建以班主任為核心、全科教師及家長參與的育人共同體

高三備考階段,幾次模擬考試以及診斷性測試之后的各項數據,有助于教師和家長了解學情,便于復習教學有的放矢、查漏補缺。但僅有分數的評價,會加重學生及家長的應試心理,產生壓力和焦慮感。如有的學生平時練習不錯,一到正規考試就考不出真實水平;有的學生一到考試就生病甚至缺考,心理問題生理化;有的學生在考試中間情緒崩潰不能繼續考下去……“育分”走進了死胡同。

學校要把促進學生健康發展作為改革的出發點和落腳點,在復習備考中始終堅持以“育人”為目標,突出學生關鍵能力和核心素養的培養,要把冰冷的數據勾勒描繪成具有鮮活個性特征的一個個生動的學生。

班主任還可以安排有條件的家長和教師們一起坐下來“會診”,也可以歸納綜合各科教師的意見后與家長個別交流,這樣有利于家長獲知孩子在校的信息,更全面地了解孩子情況,理解孩子在學習和成長上的真實需求,做到心中有數,有效避免因束手無策而放任自流,或者發生角色錯位的極端管教行為。在班主任與家長的溝通中,也獲知了學生的成長環境、家庭情況等考試之外的因素,從而更好地實現家校優勢互補,促進學生健康成長。

三、科學分析考試數據,“基準分自我檢視”激發學生內驅力

考試與教學的銜接越緊密、越一致,師生的負擔就越輕。加強教考銜接,是教師們共同的追求目標。但觀念的轉變并不必然帶來行動方式的轉變,有時由于固有的路徑慣性或者新方法失當,甚至出現適得其反的情況。比如為了增強教考銜接,每次考試后針對成績進行的各種分析性數據,除了傳統的基本數據外,還有各種衍生數據,如“成績分布”“變化趨勢”等折線圖、餅圖、柱形圖,有的還借助大數據算法等提供更加個性化的指標數據。這些數據呈現在學生和家長面前,容易出現抓小放大、顧此失彼、茫然失措的局面,有的家長據此給孩子報課后一對一學科輔導班;有的學生壓力和焦慮感加重;有的學生因學習動機受挫而選擇“躺平”。

從“考知識”向“考能力素養”轉變,要鼓勵學生多角度主動思考、深入探究,發現新問題、找到新規律。衡量教考銜接程度,需要數據量化標準,但數據首先應該是精當的,不是缺乏目標指向的蕪雜信息;是學生希望得到的,是學生階段性學習主動追求的目標;這些數據可以激發學生復習的內驅力,學生依據這些數據能自覺反思階段性復習中存在的問題,進而有的放矢地查漏補缺。數據應避免引發無效的泡沫式焦慮,教師應引導學生將精力放在發現問題、提升能力上,實現師生教與學之間的有效互動、互相促進。

對照的結果無論超過還是不及,都需要讓學生明白自己的優勢學科和弱勢學科,這就要看“學科基準分”。比如本次測試某高校的“總分基準分”是620分,將620分以上學生的6門考試科目分別計算平均分數,得到本區間內6個“學科基準分”。以此類推,也可算出特招高校、本科高校等區間的“學科基準分”。每個學生把自己的6科分數與“學科基準分”對照,絕大多數學生是“超過”和“不及”的情況并存,因而投射出高興與沮喪、自信與警醒并存的心理狀態,這種心態可有效緩解焦慮,使學生有明確目標和方法。

知道了優勢學科和弱勢學科后,學校利用數據和算法提供區間內學生每門學科每道題的均分,我們稱之為“單題基準分”。學生拿著自己的答題試卷,逐題對照“單題基準分”,分析自己的對錯得失,自主調整復習策略。遇到困惑主動與教師或者同學交流,在自我檢視中學會發現問題、解決問題,實現自我能力提升。

高效復習科學的學習方法能事半功倍。首先,明確學習目標,分解任務。其次,采用多種學習資源,如書籍、視頻等。再者,制定合理的學習計劃,保持持續性學習。最重要的是,采用積極的學習態度,保持好奇心與求知欲。這樣,就能夠更有效地掌握知識,提升學習效率。

- 熱門課程

- 熱門資訊

- 熱門資料

- 熱門福利

-

英語六級缺考了下次還能報名嗎?棄考會有影響嗎?大學生考英語六級挺常見的,這玩意兒就是看你英語水平的一個重要標準,不過有時候趕上點急事,當天去不了考試,好多同學就犯嘀咕這次沒考,下次還能報名嗎?不考到底有啥影響啊? 一、英語六級缺考了下次還能報名嗎? 其實吧,全國沒有統一的規定,各個學校的政策都不太一樣。有的學校就明確說了,你要是沒正當理

英語六級缺考了下次還能報名嗎?棄考會有影響嗎?大學生考英語六級挺常見的,這玩意兒就是看你英語水平的一個重要標準,不過有時候趕上點急事,當天去不了考試,好多同學就犯嘀咕這次沒考,下次還能報名嗎?不考到底有啥影響啊? 一、英語六級缺考了下次還能報名嗎? 其實吧,全國沒有統一的規定,各個學校的政策都不太一樣。有的學校就明確說了,你要是沒正當理 -

2025預科班什么條件可以報 ?有什么要求?高考完想走預科班這條路的同學注意了,2025 年預科班報名可不是誰都能報的,得滿足一些條件才行,今天就用大白話給大家說說,讓你們聽得明明白白。 一、想報預科班,這幾個條件你得先滿足 民族身份是第一道坎兒,少數民族預科班,聽名字就知道,必須得是少數民族才能報,漢族同學再優秀也報不了。不過有個特

2025預科班什么條件可以報 ?有什么要求?高考完想走預科班這條路的同學注意了,2025 年預科班報名可不是誰都能報的,得滿足一些條件才行,今天就用大白話給大家說說,讓你們聽得明明白白。 一、想報預科班,這幾個條件你得先滿足 民族身份是第一道坎兒,少數民族預科班,聽名字就知道,必須得是少數民族才能報,漢族同學再優秀也報不了。不過有個特 -

南京工業大學是985還是211? 含金量怎么樣?南京工業大學在江蘇這邊算是挺不錯的工科學校,好多人都搞不清楚它到底是不是 985、211。今天就給大家說點實在的,用大白話講清楚,南京工業大學既不是 985 也不是 211,但你可別覺得這學校不行,它可是國家 雙一流"建設高校,尤其是化工、材料這些專業,在國內那是相當有實力的。 一、學校到底啥

南京工業大學是985還是211? 含金量怎么樣?南京工業大學在江蘇這邊算是挺不錯的工科學校,好多人都搞不清楚它到底是不是 985、211。今天就給大家說點實在的,用大白話講清楚,南京工業大學既不是 985 也不是 211,但你可別覺得這學校不行,它可是國家 雙一流"建設高校,尤其是化工、材料這些專業,在國內那是相當有實力的。 一、學校到底啥 -

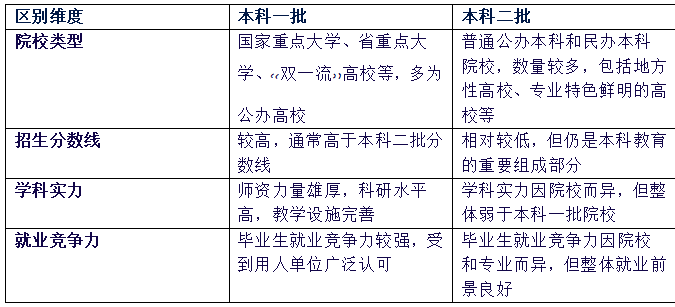

南京信息工程大學屬于一本還是二本?本科一批、二批的區別及報考建議!高考填志愿選學校這事兒挺復雜的,判斷學校是一本還是二本很重要,南京信息工程大學是江蘇南京的一所知名學校,很多考生和家長都很關注這所學校,不過很多人搞不清楚它到底是一本還是二本。那么,南京信息工程大學到底算哪個批次?本科一批和二批有什么本質區別?想報考該校的考生該怎么報志愿?下面我就給大家弄清楚這

南京信息工程大學屬于一本還是二本?本科一批、二批的區別及報考建議!高考填志愿選學校這事兒挺復雜的,判斷學校是一本還是二本很重要,南京信息工程大學是江蘇南京的一所知名學校,很多考生和家長都很關注這所學校,不過很多人搞不清楚它到底是一本還是二本。那么,南京信息工程大學到底算哪個批次?本科一批和二批有什么本質區別?想報考該校的考生該怎么報志愿?下面我就給大家弄清楚這

-

高考作文素材積累:流浪詩人——我的人生之路各位學生注意了,現在就要進入到2023年陰歷新年,各位學生過完年距離中高考又進了一步,為方便大家能夠積累更多的作文素材,小編老師為定期為大家更新優秀范文,下面大家一起來賞析“流浪詩人——我的人生之路”。 作文題 閱讀下面的材料,根據要求寫一篇不少于800字的文章。(60分) 黃大發,一位普

高考作文素材積累:流浪詩人——我的人生之路各位學生注意了,現在就要進入到2023年陰歷新年,各位學生過完年距離中高考又進了一步,為方便大家能夠積累更多的作文素材,小編老師為定期為大家更新優秀范文,下面大家一起來賞析“流浪詩人——我的人生之路”。 作文題 閱讀下面的材料,根據要求寫一篇不少于800字的文章。(60分) 黃大發,一位普 -

2023年高考作文素材積累:“絕品即常品”各位學生大家覺得高考作文多少分才過關呢?小編老師覺得作文滿分60分大家作文在56分以上才算是過關,大家都知道高考一分之差差之千里,大家不要放過任何一個可以提分的可能!為幫助大家積累素材,小編老師為大家整理了比較好的作文題目和作文范文,供大家參考! 作文題 閱讀下面的材料,根據要求寫一篇不

2023年高考作文素材積累:“絕品即常品”各位學生大家覺得高考作文多少分才過關呢?小編老師覺得作文滿分60分大家作文在56分以上才算是過關,大家都知道高考一分之差差之千里,大家不要放過任何一個可以提分的可能!為幫助大家積累素材,小編老師為大家整理了比較好的作文題目和作文范文,供大家參考! 作文題 閱讀下面的材料,根據要求寫一篇不 -

高考英語素材,高考英語作文開頭常用句子高考英語素材,高考英語作文開頭常用句子!一提到英文寫作,很多同學就頭疼,如何組織語言、如何下筆呢?但自從知道了一些萬能的“套話”你就會發現自己的寫作水平會更上一層樓!下面小編老師為大家整理了高考英語作文開頭常用句子,想要了解的學生收藏起來! 開頭常用句子 1.Depending on per

高考英語素材,高考英語作文開頭常用句子高考英語素材,高考英語作文開頭常用句子!一提到英文寫作,很多同學就頭疼,如何組織語言、如何下筆呢?但自從知道了一些萬能的“套話”你就會發現自己的寫作水平會更上一層樓!下面小編老師為大家整理了高考英語作文開頭常用句子,想要了解的學生收藏起來! 開頭常用句子 1.Depending on per -

西安高三化學輔導班哪家好?化學現在在新高考的分量也比較重,很多專業都要求選擇化學這門課。與物理相比化學不算難。最近有學生問老師西安高三化學輔導班哪家好?下面,小編老師為大家推薦西安一家比較好的高中補習機構,大家了解一下: 伊頓教育高三·化學輔導 基礎 1.激發學習動機2.培養學習興趣3.化學方程式總結歸納

西安高三化學輔導班哪家好?化學現在在新高考的分量也比較重,很多專業都要求選擇化學這門課。與物理相比化學不算難。最近有學生問老師西安高三化學輔導班哪家好?下面,小編老師為大家推薦西安一家比較好的高中補習機構,大家了解一下: 伊頓教育高三·化學輔導 基礎 1.激發學習動機2.培養學習興趣3.化學方程式總結歸納

All right reserved

All right reserved